第三章・太刀から刀(打刀)へ

一、鎌倉時代末期〜南北朝時代

この時代は鎌倉末期に正宗が全盛を誇り、相州伝が全国の刀工に多大な影響を及ぼした。また太刀の形状としては南北朝期にかけて刀剣史上類を見ない長大なものへと変化を遂げる。鎌倉末期に出始める三尺を超える大太刀が南北朝期には当り前のように作刀された。これは、鎌倉幕府の滅亡とその後の建武新政をめぐっての後醍醐天皇と足利尊氏との政権争い、そして南朝と北朝の対立という相次ぐ戦乱の産物とも言える。より大規模な戦闘、そして騎馬戦から徒による集団戦への移行と定着、その中で太刀は最後の花火を打ち上げるのである。

再び合戦へ:二度に渡る蒙古襲来を退けた鎌倉幕府であるが、もともと外敵を防いだ戦いであるため領土を拡張したわけではない。従って御家人に対する恩賞はままならないものがあった。にもかかわらず、幕府は北条一門で要職を固め各地の地頭職に任じて一門の領地を増やしたため反感が募った。執権北条高時の頃には、逆に得宗体制を利用する有力御家人が力をつけ専横を繰り返し、結果憤懣やるせない地方御家人が朝廷への接近をし、また朝廷側もこうした御家人への接近を図り倒幕に走るきっかけとなった。稀代の英傑後醍醐天皇は院政を廃止し、親政をはじめられ、反幕を露わにされた。正中の変(1324年)、元弘の変(1331年)と立続けに倒幕に失敗し隠岐流罪となっても不屈の闘志で再起、天皇の勅令に応じ、護良親王や楠木正成らが挙兵、続いて源氏の流を汲む足利高氏(尊氏)が六波羅探題を落とし、新田義貞が鎌倉を落とし鎌倉幕府は元弘三年(1333年)滅亡した。

南北朝の対立と戦いの長期化:こうして後醍醐天皇は王政復古を成し遂げ、建武中興と呼ばれる新たな親政を開始されたが、倒幕にかかわった武士の恩賞に偏りがあったり、朝令暮改ともいわれる政策の乱れなどから武士階級に不満が続出した。源氏の棟梁足利尊氏が離反し京を占拠、延元元年(1336年)後醍醐天皇は吉野に逃れ南朝をたてる。一方尊氏は光厳上皇の弟光明天皇を擁立し北朝をたてる。そして自らは征夷大将軍として幕府を開いた。室町幕府である。当初は双方に大義名分がありそれぞれを信望する勢力が激闘を繰り返していたが次第に武家同士間の家督・領地争いの形になり局地的な戦いに様相を変えた。元中九年(1392年)の両朝の合体で集結をみたが、半世紀に渡る戦いは非常なる刀剣需要を生み出した。

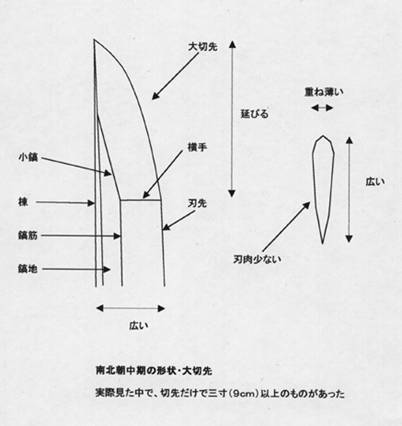

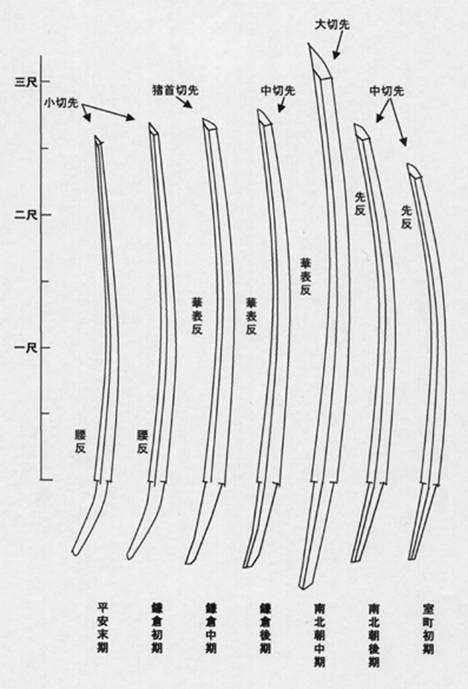

この時代の太刀の形状:鎌倉後期にみられる、切先が延びたスタイルがより促進され大切先となる。また寸も延び、なかには四尺を超える野太刀・背負い太刀、五尺を超える大太刀といわれるものまで登場した。身幅もそれにあわせて一層広くなり、見るからに仰々しさが増した。特に南北朝中期頃には最大化する。これほどの太刀を皆が皆使いこなしたとは到底思えない。使いこなした剛の者もいただろうが、多くは見せ太刀として威嚇に使ったものと考えている。この時代の用途は、その長さから「薙ぐ」ことにあったように思われるが断定は出来得ない。長巻も長大化し、先が張り反りも深くなり薙刀のような形状となる。

鉾から槍へ:鎌倉時代を通じて長巻に圧倒されていた鉾が末期頃より槍として再登場し、集団戦でその刺突の利便さが再認識され、以後相当数製作されるようになった。鉾との違いだが、穂の形状はほとんど差はないように見受けられる。鉾は実物を見たことがないので、私見となるが、柄の装着が異なるように思える。鉾の場合は穂の下部が筒状もしくはそれに近似した形で、柄をそこに差し込む形態のものが多いようである。これに対し、槍は太刀・長巻同様茎があり、この部分を逆に柄に差し込むものが多い。穂先が刺さった場合に鉾の形式だとそのまま抜ける可能性があり、それを補強したのが槍ではないだろうか。ただし、戦国期には袋槍という、鉾と同じ形式のものもあるので断定はできないが。文献で「やり」の文字を確認できるのは建武年間の記述からとされており、意外に新しいともいえる。ただ、元寇の様子を記述した建武以前の書に「矢利」という表記があり興味を引くところである。蒙古軍の使用していた投槍の影響を受けた可能性もある。

武道の系譜(蛇足の四):太刀が実際に合戦で使用されていたかどうか、実は集団戦に移行する以前からほとんど使用されてはいなかったのではないかという説があり、それを裏付ける証拠として槍や弓が太刀類に比べて現存数が少ないことを指摘する向きがある。確かに実戦使用により消耗され結果現存が少ないということはあるだろう。太刀より使用頻度が高かったことに関しては認めざるを得ないものがある。だが、完全に集団戦が定着する以前からをも含めることには疑問が残る。「平家物語」や「保元物語」、その他の軍記物に戦場で甲冑を着込んでの刀法の記述があり、「大袈裟・小袈裟・車斬り・高股」など斬る部位や技の名称が伝えられている。そして、それらの刀法に秀でた武者を「打物巧者」などと呼んでいる。また時代はやや下がるが暦応三年(1340年)の日付のある「刀法秘術」という書には「拝切り・蜻蛉返し・篠分け手・逆挙げ切り」等十二手の刀法が記載されている。もし合戦に於いて太刀がほとんど使用されていなかったら刀法の確立がありえただろうか?また、このような記述もことさら残されることもなかったのではないだろうか。刀法として確立され文献として残すにあたって、やはりそこには合戦での太刀の使用があってこそのものだと私は考えているがいかがなものだろうか。ところで、この刀法には現在伝わる古流剣術にもそのまま継承されている技の名称もあり、武道の系譜をたどる上でも重要なことだと感じている。

この時代の刀工:正宗を筆頭に武将好みの刀工が多い。貞宗、郷義弘、備前長船兼光、筑州左文字、備前長船元重、備前長船長義、信国、長谷部国重、志津兼氏などなど。

鑑賞余話:この時代を象徴するものに延文四年の年紀入りの備前長船兼光の太刀がある。上杉謙信公伝来品で、およそ刀剣書といわれるものには必ずと言っていいほど写真・押形が引用される。東京代々木の刀剣博物館の刀姿の変遷を一まとめにしたパネルにも南北朝期の典型として写真が使われているくらいである。刃長三尺をゆうに超え身幅広く切先延び、じつに堂々として豪快である。写真ですらそう感じるくらいであるから実物はさぞや素晴らしいものであろう。残念ながら未見であるが、一生に一度くらいは拝んでみたいものである。現在文化庁の保管物で運が良ければ東京国立博物館で見ることが可能だ。出来ればこの手に持ってみたいものであるが夢のまた夢、というところだろう。刀剣愛好家および上杉謙信公ファンにとっては垂涎の的である。

二、南北朝後期〜室町時代前期

この時代は集団戦が完全に定着し、槍が合戦における主武器となり太刀は一歩譲ることになる。従って南北朝前半に出現した長大で仰々しい太刀は次第に影をひそめ、再び寸が短く頃合の長さに戻っていく。また、合戦の主役となる雑兵らの佩用方法が次第に太刀から刀への変化に影響を与えることになり、太刀の時代にピリオドが打たれようとする転換期を迎えた。

南北朝後期の形状:集団戦がすっかり定着すると、太刀より槍が有効となった。太刀の使用頻度は激減、当然仰々しい太刀は必要なくなり、持ち運びに不便な大太刀などは影をひそめ、三尺が当り前のようだった太刀も再び寸が詰まってくる。身幅も頃合のものに戻り、大切先はなくなり、中切先に帰る。華表反りに加えて先反りがつく。おそらくこの頃から雑兵の間では太刀を帯に指す者が出てきたと思われる。これは帯取を使わなくて済むし、ということは脱着か簡単でスムーズに行えるという利点からのものであろう。おそらく戦闘の激化に伴い迅速さが要求された結果であろう。

室町時代前期の形状:南北朝時代も集結し、室町幕府も三代義満の頃になると一応の安定をみせる。明徳の乱(1391年)、応永の乱(1399年)で将軍家をおびやかすほど強大化しつつあった守護大名山名氏や大内氏などを討ち幕府の基盤を固めた。この時期は合戦では槍に一歩譲ったものの、平時・平服での非常事態に備えるという意味合いで太刀の用途が定着をみる。注目すべきは佩用方法だが、戦場で雑兵が行っていた腰に指すことが平時で浸透したことであろう。やはり脱着の簡便さが採用されたということであろう。従ってこの時代の太刀は腰に指しやすいように刃長が二尺四寸ないし五寸程度に短くなる。鎌倉初期の形状に一見紛れるが、先伏す感じはまったくなく、逆に先反りがつくところに大きな違いをみる。また、平時は腰に指していても、上級武士は戦場では太刀として佩用していた。つまり状況に応じて完全に使い分けがなされていたとみる。そしてこの時代をもって太刀の作刀は徐々に減り、やがて刀(打刀)へと変換を遂げる。よく「刀は武士の魂」という思想は江戸時代兵農分離が完了し、大刀を帯びることが武士の特権とされてからのもので、比較的新しい考えだという説を述べる方がおられるが、基本的には日常的に刀を帯びるようになったこの頃にその原点があるのではないだろうか。

薙刀:長巻がさらに頭が張り、反り深くなったものを薙刀といい、この時代以降相当数製作された。やはり集団戦の影響であり、槍とともに合戦の一翼を担ったことが容易に予想できる。もともと長巻とは薙刀の拵えのことであり、同じ物と言われることもあり賛否両論であるが、便宜上区分けしてみた。長巻の図と薙刀の図を比較してもらうとわかりやすいが、長巻の薙ぐという効能をより発展・改良させたような感じを受ける、

この時代の刀工:平安城長吉、千子村正、備前長船盛光、備前長船康光、備前長船師光などなど。

正宗と村正(蛇足の五):名工として名高い正宗、妖刀の作者として知られる村正。何かと引き合いに出される二人だがこんな逸話がある。正宗のもとで鍛刀に励む村正だが、あまりにも斬れ味に拘るところがあった。そこで村正の実力を高く評価し、将来を考えて蒙を開くことにした。互いの鍛えし刀を川の流れに刃先が上流になるように向けて浸す。水面を流れる木の葉が正宗の刀は避けていくのに、村正の刀には逆に吸い寄せられ真っ二つとなった。正宗は「真の名刀とは斬れるだけではいけない。危難を回避させる力こそが肝要なのだ。斬れ味にこだわる心が邪気となって斬らなくても良いものまでを斬ってしまうのだ」と村正に告げ諭した。しかし村正は「斬れることこそが刀の本質、自分はあくまでもこの道を追い求める」と言い張って師匠のもとを去っていった。その後村正は持った人間の心の邪気を引き出し、人を斬らずには収まらない妖刀をつくりあげた・・・・・。これ後世の作り話もいいところ。正宗は鎌倉時代末期正和年間(1312〜1317年)に活躍、村正は応永の頃から作刀がみられ少なくとも80年は時代が違う。いくらなんでもこれでは師弟関係結べそうもない。

まとめ:ここまでを太刀の時代として一区切りをつけたい。まとめの意味で、再度形状の変遷図を時代順に並べてみる(多少前の図形と細部が微妙に違う点あるが手作業と言うことでご理解いただきたい)。ただし、必ずしもこれに該当しない刀工もいることは含み置きいただきたい。現在のように情報網が発達していない時代なので、伝達に時間的な差があり、中央での流行がそのまま地方での流行になるとは限らない。遅れることもあるし、なかには流行に左右されないままの場合もある。あくまでも一般的な目安として考えていただきたい。

(上図中、平安末期〜鎌倉初期の刀身の背にある文字は、「腰反」。また、鎌倉中期〜南北朝中期の刀身の背にある文字は、「華表反」。見づらくて済みません・・・。)

三、室町中期〜後期(戦国時代)

三代将軍足利義満という傑出した人材の後は、さほど政治力をもった将軍があらわれず、もともと直轄の軍事力に欠け、有事には守護大名の軍事力に頼っていたこともあり、そうした弱い基盤の上の政権だったため多くの戦乱を生み出した。嘉吉の乱(1441年)で、将軍足利義教が赤松氏に謀殺されるという変事をきっかけに各地で守護大名が勢力を拡大しやがて将軍を擁立し、傀儡化しはじめるとそれを快く思わない勢力と軋轢が生じ、遂に全国を二分化して激戦を繰り返すことになった。応仁の乱(1467年)である。いわゆる戦国時代の幕開けである。

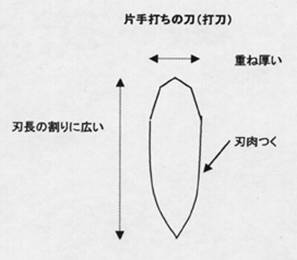

室町中期頃の形状:この頃には刀として製作されたものが多くを占める。太刀との決定的違いは、刃を上に向けて帯に指すので銘の位置が表裏逆になることである。太刀銘に対し刀銘という。応仁の乱開始直後しばらくは室町前期と同じ形状の刀が多い。戦況が長期化し、各地で下克上が相次ぐ1500年頃には槍が完全に表道具となり、合戦における刀は脇のものとなる。槍を失った場合に素早く抜いて対応できるようなのかどうかははっきり断定できないが非常に寸が詰まったものとなる。刃長二尺前後で片手打ちに適した長さと言われる。いわゆる打刀と呼ばれるものである。重ねが厚く身幅も広く頑丈な感じを受ける。茎が短いのも特徴のひとつである。ところで、この時代でも位の高い武将は合戦時には太刀を佩いていた。

この時代の刀工:備前長船勝光(次郎左衛門尉)、備前長船祐定(彦兵衛尉、与三左衛門尉、源兵衛尉)、清光(五郎左衛門尉、孫右衛門尉)、美濃二代兼元(関孫六)、美濃二代兼定(和泉守兼定)、蜂屋兼貞、美濃兼常、村正(後代)、相州綱広、島田義助、島田助宗、相州康春、高田鎮政、高田統行、高田長盛などなど。

数打ち物:刀剣需要が増大するに連れて、刀工房として分業による大量生産もおこなわれた。美濃の関、備前長船、豊後高田などがその供給地として知られている。この大量生産の刀を数打ち物とか束刀などと称する。これはもっとも硬度の高い皮鉄(刃鉄)を節約するために心鉄にうすく結合させたり(結果何度も研いでないのに心鉄が出たりする)、地鉄そのものも折り返し鍛錬の回数を減らし手間を省いた造りなので愛刀家は極端に嫌う。前時代の備前物や美濃と区別して、末備前とか末関といって毛嫌いされている。しかし、末物だからといって全部が全部粗悪品ではない。数打ち物=末物という認識は感心できない。本来刀は受注生産品である。身分の高い武将の注文であればある程刀工も念入りに鍛える。玉鋼をふんだんに使い、数振りを鍛え、その中で自分の納得できる最高のものだけを注文主に収める。納得のいく作が出来ない場合は全部叩き折って、はじめから作刀し直す。こういうものを入念作というが、末関や末備前にもこういった作は多い。数打ち物とは一線を画して考えなければならない。

長船祐定:正宗・村正と並んで知名度が高いのが長船祐定ではないだろうか。なぜか長船を名前だと思っている方もいるが、長船は現在の岡山県の長船町、地名である。祐定の在銘品は15世紀の終わり頃の作から確認されている。一人の刀工ではなく銘鑑によると戦国時代だけでも百人近く存在を確認できる。正系から分家、弟子が独立などいろいろ分かれたようで同時期に数名の祐定が槌を振るっていたこともあった。刀剣工房として刀剣需要に大きな役割を果たした分、数打ち物が非常に多く、現存する祐定銘の刀のうち七割から八割が数打ち物といわれている。おそらく刀剣需要の最盛期には「祐定」はひとつの登録商標みたいなものであったのかも知れない。ところが、祐定にもまた多くの入念作=名品が残されているのも事実である。見分け方としては、年紀(製作した年月を切ったもの)入りで、「備前国住長船与三左衛門尉祐定」と俗名(この場合は与三左衛門がそれに相当、尉は官職名)がきちんと切ってあるものが入念作。これに注文主の名前も切ってあればなお良い。これと同じくらい入念に造られているものに「備前国住長船祐定」銘のものがある、当然年紀入りである。「備前長船祐定」の六字銘のもの、これがいわゆる数打ち物に相当する。皆様どうかお気をつけてください・・・・。

数打ちに対する所感(平成15年11月追記)

ここのところ数年にわたり、数打ち物と呼ばれるものを数十振り見てきた。多くは疲れた状態のもので書籍にあるとおり美観・鑑賞という分野では及第点はつけられないものであった。しかしながら、ここ最近ではかなりこれらに対する考えが自分自身変わってきていることを感じている。

数打ちは、まず実戦使用され消耗された中で残されたものである。多くは実戦の最中に折れ、あるいは修復不可能なまでに曲がり刃毀れし破棄されたのであろう。まだ実戦使用出来るものが必然残り、極稀に健全なものが残されるのみという境遇ではなかろうか。

兎角「折れやすい」「粗悪」と言われているが、それは実戦投入され使いまわしされた挙句の疲れた状態のものではなかったか。確かに入念作と比べ玉鋼の量も少なく(影打ちしないだけかも知れない)、刃文も短期間での仕上げに応じて直刃調の手のかからない土置きのもので、焼き入れもむら沸がついたりと整っていないものが多い。(注:直刃が簡単という意味ではない。直刃で出来を良くするのはそれはそれで困難。単調ゆえにごまかしが効かない分丁寧に仕上げるのは複雑な乱れを焼くのとなんら代わりはない。入念作はここまで気を使う)

ただし斬れ味・武器としての威力は充分にあったのではないか?疲れた状態のままの評価が今日に至っているのではないか?鑑刀日記にも書いたが、一般に数打ちの代表的切銘のもので健全な保存のものを実際に見ると、とても数打ち=粗悪=もろいとは思えなくなってきた。美的感覚と武器としての威力とは切り離して評価せざるを得ないものではないのだろうかと考えさせられる。特に、末備前・末関などの工房化したとはいえそれぞれの名跡を冠する作についてはそう思うのだが・・・。

トラウマ(蛇足の六):以前、「備前国長船住祐定作」の九字銘、「永正二年八月日」の年紀入りの刀をみたことがあった。蒔絵をあしらった立派な拵えもついていた。数ある祐定中もっとも優れているという与三左衛門尉祐定の栗山与九郎という武士の注文作「与九郎祐定」を彷彿とさせる出来、まさに上身中程までは瓜二つ。値段もいいが、なんとか工面できないことはなかった。ところが「俗名」が入っていないので躊躇してしまった。俗名入りにとらわれ過ぎていたのである。その日は帰宅しあれこれ考えているうちに、やはり自分の直感を信じよう、これほどの祐定は今後出てこないかも知れないという気になった。で、翌日これをみた刀剣店に行ったが既に遅し、売れてしまっていた・・・。この刀の掲載されている刀剣誌は今も大事にとってあるが、それを見るにつけ「逃した魚はでかい」と悔やむ日々なのである。

鉄砲伝来・戦国後期の形状:天文12年(1543年)種子島にポルトガル人から鉄砲が伝来された。実戦導入までには時間を要したが、徐々にその威力が認識されるようになり戦国武将もこぞって鉄砲隊を編成した。このため、甲冑の胴が胴巻では貫通してしまうので南蛮胴のような一枚の堅固なものに変わり、その甲冑に対応して、弘治年間(1555年〜)から刀の寸が延び二尺四寸から五寸くらいになった。鉄砲伝来から十年間で10万丁の鉄砲が製作されたところからこの説が頷ける。ところが従来のこの説とは全く反対の見解もある。すなわち、逆に合戦では鉄砲・弓・槍に完全にお株を奪われ、刀は平時の際の護身用に用途が転換した。そのため、片手打ちよりも丈夫で長寸のものが好まれるようになったという。体裁の問題もあったのかも知れない。戦国武将は非常に用心深く、寝所を常に変えていたという逸話もあるので、あながちこれも否定できないところがある。また、このころから寸の延びた刀にさらに二尺未満の刀を差し添えることが一般的になってきた。脇差の発祥であろう。ただし、この時代に脇差という言葉があったかどうかは疑問が残る。

織豊政権:天正年間に室町幕府が終焉し、織田・豊臣における天下統一が完了すると、殿中差しとして二尺四寸程度の刀が定着する。また、この頃に寸法を合わせるため、長寸の太刀が磨り上げられた。磨り上げとは、太刀などを好みの長さに寸を詰める手法で、区部と茎尻を削ったり切ったりすることである。結果銘が残っているものを「少磨り上げ」、銘が全くなくなってしまったものを「大磨り上げ無銘」という。多くの古刀期の名刀が無銘にされたいきさつはほとんどがこれであり、磨り上げられたものを天正磨り上げという。非常に残念といえば残念なことである。天正につづく文禄年間(1592〜1596年)までを一区切りとして古刀期が終わりとされており、慶長年間を境目としてあらたな刀の時代となっていく。

振分髪正宗:大磨り上げ無銘に、こんな号のついたものがあるのをご存知だろうか?現存品は刀一振り脇差一振りあるが、それぞれにそれぞれの逸話があり興味深い。

まず、「振分髪」とは何なんだろうか、というところからご説明しよう。

「くらべこし振分髪も肩すぎぬ、君ならずしてたれかあぐべき」

これは伊勢物語の中に出てくる歌である。訳すと、

「あなたとどちらが長いかと比べていた、私の振分髪も肩を過ぎる程長く伸びました、貴方以外の誰の爲に、この髪を上げると言ふのでしょう」

となる。髪をあぐるとは、当時の女性としては一人前の女になるということをさし、すなわち「私は貴方以外の方には髪をあぐることはありえません、貴方のためだけですよ」といった恋歌なのである。これが武骨な刀とどう繋がってくるのか?

天正元年(1573)一乗谷に朝倉義景(1533〜1573)を完全に屠った織田信長(1534〜1582)だが、その際の戦利品に正宗在銘の太刀があったとされる(これには足利将軍家から贈られたという説もある)。非常に出来優れた太刀で、信長はこれを常の差料としようとしたが、帯に指すには長寸過ぎるので磨り上げてしまおうかとも考えた。が、在銘の正宗であることからなかなか踏ん切りがつかず、散々悩んだ挙句、武芸から和歌、書画骨董、刀剣、茶の湯全般に秀で、当時の武将の中では非常に稀な教養人として音に聞こえた細川幽斎(細川藤孝、1534〜1610)に磨り上げの是非を問うた。そこで幽斎は前述の伊勢物語の振分髪の歌を咄嗟に引用して磨り上げに賛成の意を唱えたのである。髪を「あぐる」と磨り「上げる」を引っ掛け、暗に「正宗は確かに古今東西随一の名工ではあるが、その正宗の太刀を磨り上げられるのは世間広しといえども信長公だけですよ」と世辞とも聞こえるような意味合いをほのめかしたのである。幽斎に関しては「世渡り上手、べんちゃら使い」などと当時からそして今もあまりよく言わない人たちがいるが、咄嗟にこんな歌を引用できる教養の深さと機転の良さは常人では及びもつかない。信長も幽斎の知識を高く買っていたからこそ相談したのであり、振分髪の引用も即座に理解し磨り上げを決めたのである。こうして正宗在銘の太刀は大磨り上げ無銘となり代わりに「振分髪」の号がついた。この振分髪は天正十年の本能寺の変(1582)で信長が倒れた後、豊臣秀吉(1537〜1598)の許に渡り豊臣家の家宝として伝えられたが慶長二十年大坂夏の陣(1615)にて「焼失」したという。

となると、ここで振分髪正宗伝説は終わってしまうのであるが、この号をもつ刀・脇差が現存するのはどうしたことであろうか。実は秀吉から振分髪は毛利の両川の一翼を担った猛将吉川元春に贈られたという説がある。信長が本能寺で倒れた直後秀吉は毛利軍と和睦し例の「中国大返し」をやってのけ、その後の天下統一への覇権を突っ走るわけだが、一方元春は嫌々ながら秀吉に請われ九州征伐に従軍するその陣中で天正十四年(1586)病死する。ここで注意したいのは、秀吉が仮に本能寺の変後に信長の形見分けとして振分髪を受け継いだとして、元春が病没するまでわずか四年しかないことである。いつ元春に贈ったのかははっきりしないが、形見分け直後に譲るなんてことはさすがにありえないと考えてもよろしいだろう。元春の猛将としての力量を高く評価していた秀吉が九州征伐従軍への懐柔策として与えたとすれば理由はたつがそれにしても秀吉自身がこれほどの由来を持つ名刀を計算上どうみても最長で四年程度でさっさと手放すとは疑問符が残る。ましてや覇権はまだ完成途中である。功労や懐柔策として与えるには時期尚早ではないだろうか?また、そうなると大坂の陣で焼失した話はどうなるのか?

そこで、現存する二振りのうちの一振りを所蔵する岩国吉川家では、それについてどのような由来となっているのであろうか。

従って、吉川家が振分髪を入手したのは息子の広家の代になってからの方が正しいように思える。入手先など詳細は吉川家の方々にいずれお尋ねする積りだが、なぜ一度は信長から秀吉に渡った由来が入手の時点でわからなかったのかという疑問と、大坂の陣に戻るがここで焼失したのはなんだったのかという二つの疑問が残る。

ここからは完全な私の仮説になるので参考意見として読んで頂きたい。中には「たわけたことを!」とお怒りになる方も出てくるとは思うが、なにとぞご容赦の程。

号というものには、刀の斬れ味や出来栄え、所持者の由来などからつくものである。斬れ味にも「童子切安綱」とか前述の「へし切り長谷部」のように特定のなにかを切ったという事跡からつく場合と単に「露」、「初霜」とか漠然と斬れ味を匂わすようなつけ方とある。特定のものを切った場合は当然それを切らなければその号はつけられないが、漠然と斬れ味を示すような号ならば、意外と同じものがあってもおかしくはない。振分髪は斬れ味ではないし、要は磨り上げを惜しみつつの意味からついた号であるから、他に転用されても当の本人(この場合信長)がいなければ差し支えないとも考えられる。信長・秀吉の時代には太刀を刀として常の差料とするため鎌倉時代・南北朝時代の長寸の太刀が磨り上げられ無銘となった時代で「天正磨り上げ」とか「慶長磨り上げ」とか呼んでいる。従い、信長の事跡に習い、相州正宗は無論、相州上工作を磨り上げるにあたって振分髪の号を用いることはあったかも知れない、当然「権力者・有力者」達に限ってのことであるが。つまり複数の振分髪が存在していたとすれば焼失説や現在吉川家が所有する振分髪等由来から入手説が諸説あることも頷けるのではないか?例を挙げると、新選組局長近藤勇の愛刀虎徹については古くから入手説、真贋説が多数有り論争となっている。以前から私は真贋含めて数振りの虎徹を使用していたからこそ複数の説がその数だけあると主張してきた。基本的にはこの路線を踏襲したものと思って頂いて構わない。大坂で焼失したとされる振分髪が実は信長由来のものではなく、吉川家伝来の振分髪が幽斎いわく「信長公の差料」であるのか、そこは神のみぞ知る世界でありましょうや。(こういう真贋論争は「やぼ」以外のなにものでもなく愛刀家がやるべきことではない。刀に秘められた歴史の重みをしっかり受け取ればいいのである。振分髪についてはあまりこうした論争を聞かないのは非常に好ましい、ともすれば直にこういう話になりがち)

さて、こうして振分髪に対する諸説に私なりの見解を述べさせていただいたところで「もう一振りの脇差」についても記しておく。これは伊達政宗由来品で現在も伊達家の家宝として伝わる脇差である。これは伊達家の家臣が政宗に献上したと記録がある。ただ、これについてはどう見ても新刀であり正宗とは見紛うことはない。なぜこれが振分髪正宗として残されたかというと、このような逸話がある。すでに大坂の陣も静まり徳川家の太平の時代、江戸城中にて政宗が某大名に「さぞかし伊達殿の差料(殿中なので脇差)は「正宗」でござろう」と言われ、違うとも言えず「さよう、相州正宗でござる」とやってしまったことに起因する。政宗は下城後大急ぎで蔵刀を改めさせたが残念ながら相州正宗は一振りとてなかった。そこで正宗の太刀とて、磨り上げて脇差にしたらどうせ銘も残らぬわけだからと適当に蔵刀の中から一振り選んででっちあげたというのが通説である。ただし、やるなら徹底的にとばかり、磨り上げて切り落とした茎にわざわざ「正宗」の二字銘を切り、証拠といわんばかりにこれも残したという。それでも足らぬのか政宗自らこの脇差に振分髪の号をつけた。大名の所蔵刀の真贋をただすことはその場で斬り捨てられてもおかしくない時代であったので、これはこれで通ってしまった(通してしまった)ということである。家臣が献上の記録は、まさか事実通りには書けないので当然このように相成ったということ、独眼竜おそるべし!

これはこれで武門の意地をかけた出来事であり、戦国武将の心意気を感じさせる逸話でもある。従いその是非をとやかく言う積りは毛頭無い。「伊達家伝来の振分髪」としてやはり珍重すべきものであり敬意を表するものである。

しかし、この逸話のおかげで、振分髪の号が他に転用されてもおかしくないという逆説的証明ともなりえると思うのだがいかがであろうか。諸説分かれる背景とは案外こうしたものかも知れない。ただ、私個人としては、磨り上げるのが誰であろうと誰の作であろうとも所持者は「振分髪」の思いだったと考えたい。現存するすべての「磨り上げ物」は所持者の思い入れがある限り心の中では「振分髪」でいいのではないだろうか?

最後に吉川家所蔵の「振分髪」の画像をご覧頂きたい。明治維新後の鑑定だと思いますが「相州広光」という一歩控えめな極めに落ち着いている。おそらく南北朝独特の大切先を考慮してのことだと考えるが、とにかく相当な相州上位工の作は間違いのないところだ。手にとって微細に鑑賞したわけでないので漠然とであるが、全体の雰囲気は上でご紹介した国宝「へし切り長谷部」と似ている感じを受けた。へし切りは現在も黒田家所蔵だが(福岡市博物館にて管理)、二振り並べて比べてみたいものだ。

重要美術品「伝広光刀(振分髪)」

銘 大磨り上げ無銘(伝広光刀、重要美術品)

号 「振分髪」

法量 刃長 二尺九分六厘(63,5cm)

元幅 九分九厘(3,0cm) 先幅 七分六厘(2,3cm)

重ね 三分弱 (0,9cm)

反り 三分三厘 (1,0cm)

* 参考(へし切り長谷部)磨り上げ後の法量の似通ったところに注目

銘 金象嵌銘 裏「長谷部国重 本阿花押」

表「黒田筑前守」

号 「へし切り」(国宝)

法量 刃長 二尺一寸四分二厘(64,9cm)

元幅 九分九厘(3,0cm) 先幅 八分三厘弱(2,5cm)

反り 三分三厘(1,0cm)